Titolo originale:

ARCHIVIO DELLA FABBRICA DEL VITTORIANOTipologia:

archivioDescrizione:

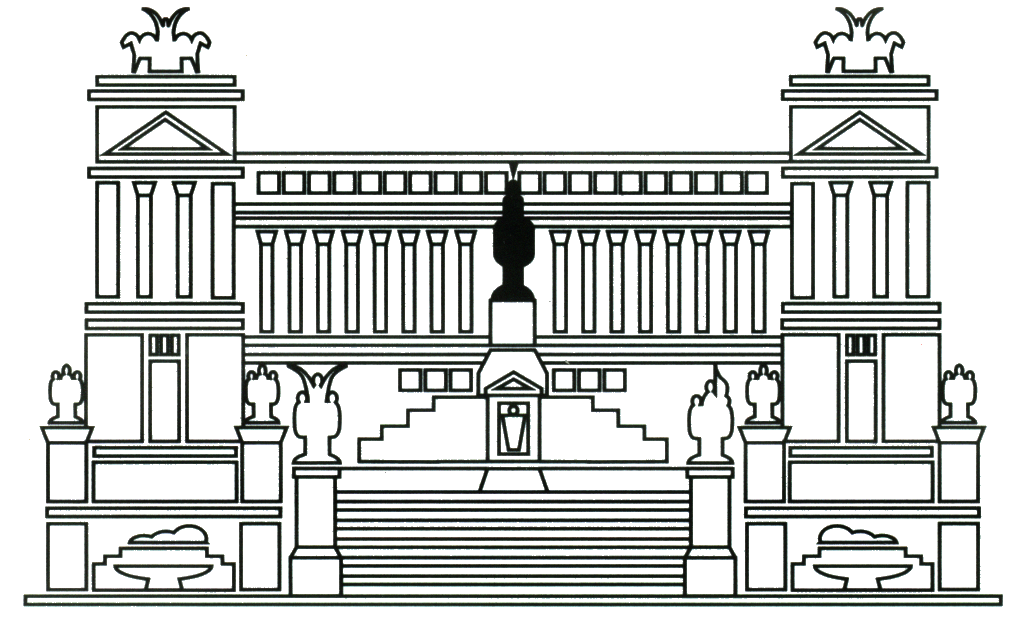

Inizialmente il Vittoriano era nato come monumento dedicato a Vittorio Emanuele II, primo re d’Italia, solo in un secondo momento divenne il luogo prescelto per la tomba del Milite Ignoto, diventando un luogo di culto patriottico nazionale. Il cambiamento si ebbe con la fine della Prima Guerra Mondiale. Fu infatti sul fronte della guerra tra il 1915 e il 1918 che si verificò il più esteso coinvolgimento del popolo italiano nelle vicende dello stato unitario. Tutti i cittadini vennero chiamati sul fronte per completare l’Unità dell’Italia.Ma l’idea dell’Altare della Patria era già nella mente di Sacconi nel sottobasamento della statua equestre del Re, lungo 50 m., per la quale era stato previsto, ma mai realizzato, un bassorilievo raffigurante un doppio corteo composto dagli uomini illustri precursori dell’Unità d’Italia. Il fatto fondamentale fu comunque l’idea di considerare il Vittoriano come un simbolico Altare della Patria, centro dell’intera composizione architettonica, in asse con la Statua del Re. La scelta dell’Altare della Patria portava ad una rarefazione simbolica di tutta la ornamentazione statuaria concepita dal Sacconi limitando al massimo la raffigurazione verista privilegiando la forza comunicativa delle figure allegoriche. Un obiettivo che venne perseguito anche dalla triade di architetti che succedette a Sacconi nei lavori del Vittoriano, la quale ne rispettò e accentuò le intenzioni.

Ala fine della prima guerra mondiale che aveva causata centinaia di migliaia di morti, si fece strada la necessità di trovare una forma in grado di elaborazione il lutto che aveva colpito tutte le popolazioni civile delle varie nazioni. Si costruisce così il “mito del caduto”, una sorta di religione civile, che fa sue tematiche religiose trasformandole. D’altra parte nell’immediato dopoguerra una ulteriore riprova del carattere religioso della celebrazione dei caduti fu la scelta del soggetto della Pietà per i complessi scultorei e pittorici commemorativi, o dell’Angelo che sorreggeva il soldato morente. Il semplice soldato diventa spesso un “eroe”, un simbolo dei tanti morti in guerra che con il loro estremo sacrificio dovevano ispirare i vivi. Era questa la strada seguita, ad esempio, dalle “lezioni dei mutilati” ossia dei comizi dimostrativi organizzati dai numerosissimi invalidi e mutilati che sulle piazze o nelle scuole mostravano il loro corpo infermo e le loro menomazioni rendendo esplicito il tributo di sangue pagato all’ideale della guerra. Commemorare i morti in guerra era diventato quindi un gesto civico e sociale, che contribuisce ad identificare i singoli e le loro famiglie con la comunità in senso lato. In questo senso si spiegano gli opuscoli commemorativi scritti, stampati e decorati che presero a circolare durante gli anni del conflitto.

Il testo del Bollettino della Vittoria del 4 novembre 1918 di Armando Diaz assunse dopo la fine del conflitto mondiale il valore di una scrittura paradigmatica che chiude il periodo bellico ed apre quello monumentale. Il testo esaltando il patriottismo e l’eroismo dei tanti combattenti sui campi di battaglia fissa la cornice simbolica della Vittoria. Per questo motivo il testo si sparse immediatamente in tutta la penisola andando a popolare targhe e lapidi nelle vie e nelle piazze italiane a corollario o compendio dei monumenti ai caduti.

Il mito dei caduti, in Italia, trovò la sua espressione più alta nel monumento al Milite Ignoto, che divenne ben presto il simbolo del sacrificio dell’intera collettività e la sintesi suprema di tutti i cimiteri di guerra sparsi lungo le linee del fronte. La tomba del Milite Ignoto assunse il ruolo di vero e proprio tempio nazionale, presso il quale officiare il rito della nazione.

Il Ministero della guerra incaricò una commissione di esplorare con cura i luoghi dove si era combattuto, dal Carso agli Altipiani, dalle foci del Piave al Montello. L’operazione fu condotta in modo che tra i resti raccolti ve ne fossero anche di combattenti appartenuti alle truppe di sbarco della Marina. Rovereto, Dolomiti, Altipiani, Grappa, Montello, Basso Piave, Cadore, Gorizia, Basso Isonzo, San Michele, il tratto da Castagnevizza al mare: queste furono le zone maggiormente interessate all’operazione di raccolta di spoglie umane.Al termine delle operazioni furono selezionate undici salme, ricoverate in un primo momento a Gorizia e, il 27 ottobre 1921, trasportate nella Basilica di Aquileia. Le urne identiche contenenti i resti dei militi furono cambiate di posto, per garantire ulteriormente l’imparzialità della decisione finale. La scelta della salma che doveva rappresentare il sacrificio di tutti i morti italiani in guerra fu compiuta il giorno successivo da una donna di Trieste, Maria Bergamas, il cui figlio aveva disertato l’Esercito austriaco per combattere nelle file italiane, cadendo in battaglia senza che il suo corpo venisse mai identificato. Una madre simbolica ed esemplare che rievocava i tanti sacrifici familiari.

Il complesso celebrativo e la cerimonia del trasporto della salma a Roma costituì la più grande manifestazione patriottica corale che l’Italia unitaria abbia mai visto. La semplice bara in legno di quercia contenente le spoglie del Milite Ignoto fu collocata sull’affusto di un cannone, trainato da cavalli addobbati a lutto, e, seguita da un corteo di reduci e cittadini, posta in un vagone ferroviario.

Il treno dell’Ignoto viaggiò lentamente sulla linea Aquileia-Venezia-Bologna-Firenze-Roma con una folla continua accalcata lungo i binari che costituì un preambolo alla glorificazione sontuosa che sarebbe avvenuta a Roma. Dal raccoglimento sentimentale che era iniziato ad Aquileia e che accompagnò la salma del Milite Ignoto fino a Roma, si passò ad uno scenario di sontuosa glorificazione. Il fatto che colpì fu l’estrema spontaneità delle dimostrazioni popolari: quello che avvenne fu un avvenimento collettivo, un momento di estrema coesione in cui tutti i ceti sociali parteciparono, ognuno a modo proprio: chi in silenzio; chi con l’espressione evidente del dolore attraverso le lacrime; chi con lo sventolio della miriade di vessilli, bandiere, fazzoletti. Gli italiani si trovarono uniti nella volontà di trovare nella salma del Milite Ignoto un tragico simbolo comune. L’arrivo della salma nella Capitale coincise con l’arrivo dell’”eroe” e da quel momento il culto dei caduti avrebbe avuto un ruolo primario nelle celebrazioni della nazione.

L’epilogo di questo funerale nazionale che si svolse nella capitale, alla presenza del Re, di tutte le rappresentanze dei combattenti, delle vedove e delle madri dei caduti, vide una città traboccante di folla. Il Milite Ignoto fu portato a spalla da un gruppo di decorati di Medaglia d’Oro a S. Maria degli Angeli, dove rimase per la notte del 3 novembre. Il 4 novembre 1921, con una solenne cerimonia, il feretro veniva tumulato nel sacello posto sull’Altare della Patria, recante la semplice scritta latina «Ignoto Militi». Al momento dell’inumazione le campane suonarono a stormo, rompendo, insieme ai ventuno colpi dei presidi militari, la consegna assoluta del silenzio, in vigore durante tutto l’arco della cerimonia. Nello stesso tempo, celebrazioni analoghe si svolsero in tutte le città d’Italia, ovunque caratterizzate dal medesimo tenore di lutto e di gloria, nel segno unanime di un’unità patriottica caparbiamente ricercata.

Quasi quindici anni dopo rispetto alla data della cerimonia del trasporto della salma da Aquileia a Roma, nel maggio del 1935, venne ultimata all’interno del complesso del Vittoriano la cripta del Milite Ignoto. L’idea, di erigere uno spazio sacro apposito per contenere le spoglie del “milite”, fu fervidamente caldeggiata dal giornalista e storico Primo Acciaresi fin dal 1925, il quale ottenne ben presto l’adesione entusiastica delle associazioni delle madri e vedove dei caduti e dei combattenti e reduci, insieme a gran parte della stampa. La direzione artistica del Vittoriano fu incaricata di preparare una bozza del progetto per la sistemazione dei locali che avrebbero dovuto contenere la tomba e per la relativa decorazione di essi. Motivi economici e tecnici costituivano il freno all’attuazione di un’idea così colossale, ma anche ragioni ideologiche premevano contrariamente al progetto proposto dall’Acciaresi. Il carattere religioso, che avrebbe così acquistato una parte del monumento, poteva offuscare il messaggio patriottico e la tomba del Milite Ignoto avrebbe potuto perdere l’incitamento al sacrificio a causa del suo spostamento all’interno, perdendo la sua visibilità grandiosa all’esterno della Mole del Sacconi.

Il primo progetto vedeva il nucleo centrale costituito dalla pietra tombale seguita da una struttura architettonica alla maniera di un arcosolio, da cui alla distanza di sei metri si apriva la cripta. Questa era formata da quattro grandi piloni della base di mq. 25, e all’altezza di 7 metri si ergevano altrettanti grandi archi concentrici che venivano a creare una croce greca, al cui centro si trovava una cupola alta 14 m. proprio sotto la statua equestre. Tale imponente nucleo centrale doveva essere costituito da mattoni sigillati come quelli delle costruzioni romane nobili. La cripta quindi doveva avere ai quattro lati delle vaste gallerie: su quella a nord si doveva affacciare la parte interna della pietra tombale, dove vi era l’iscrizione “Ignoto Militi”; oltre la galleria a sud si elevava la parete della grande Galleria delle Armi, comunicante con il Museo Centrale. Questa parete conteneva tre porte dalle quali si sarebbe dovuto scendere attraverso due scalee al piano della cripta e tramite un’altra scalea ad una tribuna – coretto, ideata per ospitare il Re e altri personaggi quando si fossero dovute realizzare le funzioni sacre: in fondo di fronte alla tribuna vi sarebbe stata la pietra che conteneva il sarcofago, dinanzi al quale doveva essere posta la lampada perenne della riconoscenza e della speranza. Il primo progetto aveva previsto due fasi di lavori: la sistemazione architettonica della cripta, e un ricco apparato di decorazioni per la crociera, per la cupola e per l’abside dove vi veniva posta la pietra tombale. Inizialmente si pensava che le decorazione dovessero essere in marmo, bronzo e mosaico, con temi riguardanti la fede, la milizia, la gloria e il sacrificio sopra ogni cosa. L’ultimazione della struttura architettonica della cripta del Milite Ignoto avvenne solo nel maggio del 1935.L’ara sepolcrale, incassata nella parete ed inserita in una nicchia, corrisponde alla lastra tombale dell’esterno ed è adornata solo dal testo della motivazione della medaglia d’oro conferita all’Ignoto. Sulle pareti della cappella riluce il ciclo di mosaici bizantineggianti di Giulio Bargellini.

Il primo progetto per le decorazioni a mosaico voleva una Crocifissione al di sopra dell’arcosolio verso la quale dovevano convogliarsi i cortei di tutti gli eserciti della storia d’Italia, a partire da quello Sabaudo che trovavano posto sulle pareti laterali. Si conservano due bozzetti del Bargellini di questa prima ideazione. In un bozzetto vi è rappresentato il Cristo in croce circondato da due arcangeli recanti il fascio littorio e le tavole della Legge: il Cristo sta sulle spoglie mortali del soldato disteso sotto la terra. Ai lati vi sono appena abbozzati i fanti della prima guerra mondiale che si volgono al crocifisso. Davanti a questi vi è l’immagine di una donna avvolta in un manto nero che forse voleva rappresentare il dolore di tutte le madri e le vedove. Vi sono ancora alcune fanciulle vestite di bianco che pregano in ginocchio, a voler simboleggiare probabilmente le virtù. Il secondo bozzetto individua anche altri personaggi come i corazzieri, i marinai, i bersaglieri. Poi in uno spazio centrale vi la figura di S. Martino con l’armatura e la spada.

Purtroppo limiti di tempo e limiti economici portarono alla riduzione di questo primo impianto decorativo così complesso. Si raffigurò solamente un Crocifisso isolato sulla parete di fondo, sovrastante la tomba; vennero eliminati i cortei dei soldati e dei santi nelle pareti laterali, realizzando solo le immagini di S. Martino, S. Giorgio, Santa Barbara e S. Sebastiano, i santi protettori delle varie armi, per decorare la cupola insieme alla Madonna di Loreto nel tondo centrale, scelta perché era stata nominata patrona degli Aviatori da Papa Benedetto XV pochi anni prima in seguito alle grandi imprese compiute dall’Aeronautica in quegli anni. L’arco d’ingresso della cripta è sormontato da due Vittorie a bassorilievo di Alberto Felici, collaboratore del Brasini per le decorazioni plastiche. Le Vittorie, sono le medesime che decorano l’arco sul portale d’ingresso della nuova ala del Museo Centrale del Risorgimento.

Tra il 1929 e il 1930, all’esterno del Vittoriano, comparirono nella terrazza superiore le are delle città irredente con i loro simboli araldici: Trento, Trieste, Gorizia, Pola, Zara, Fiume e al centro due iscrizioni con la scitta “Et Facere Fortia”, abbreviazione delle parole messe in bocca da Tito Livio a Muzio Scevola dinanzi a Porsenna: “Fare e soffrire cose forti è degno d’un romano”. Di fronte venne collocato, a ricordo della prima guerra mondiale un masso del Monte Grappa e venne inciso il testo del Bollettino della Vittoria.

Il Vittoriano si concretizzò per sempre in Altare della Patria, simbolo dell’Unità Nazionale che si celebra sulle sue scalee a date fisse: il 25 aprile come ricorrenza della Liberazione; il 2 giugno come ricorrenza della Repubblica e il 4 novembre come festa della Vittoria e giornata delle Forze Armate.

Per questo motivo nella descrizione dell'inventario si pensato di legare i singoli fascicoli descrittivi con gli allegati disegni che si sono rintracciati all'interno della documentazione con apposita notazione.

Il Sacrario delle Bandiere venne realizzato nel 1935 allo scopo di custodire le Bandiere di guerra che erano state utilizzate durante le battaglie per l’Unità e l’indipendenza dell’Italia. In un primo tempo trovò posto all’interno del Sacrario quel nucleo di bandiere appartenute ai vari reggimenti disciolti al termine del primo conflitto mondiale e che erano confluite, nell’immediato dopoguerra, all’interno delle collezioni di Castel Sant’Angelo. In un secondo momento vennero fatte pervenire al Sacrario anche le bandiere degli altri reggimenti, disciolti al termine della seconda guerra mondiale.

Il sito prescelto per custodirle, all’interno del Vittoriano, accanto alla tomba del Milite Ignoto, voleva esaltare proprio la funzione sacrale e simbolica della “Bandiera” che diventava il mezzo più semplice e diretto per commemorare il sacrificio e il coraggio dei tanti soldati italiani che avevano lottato sotto l’insegna del tricolore per un comune senso della patria alla ricerca della libertà.

All’interno delle ampie teche ricavate nelle campate interne del Sacrario le bandiere sono raggruppate secondo le varie appartenenze: Aeronautica, Cavalleria, Genio, Artiglieria, Bersaglieri, Fanteria, Guardia di Finanza e di Pubblica Sicurezza.

Gli ambienti del Sacrario erano stati utilizzati, prima del 1935, dall’architetto Giuseppe Sacconi come studio personale per dirigere i lavori del cantiere del Vittoriano e dai modellatori e dai formatori addetti alla costruzione delle partiture scultoree ed ornamentali interne ed esterne.

Quando nel 1935 l’architetto Armando Brasini, progettò la risistemazione e l’arredo interno di questo nucleo architettonico, diventato ben presto sito museale, lo pensò con l’intento di fare del Sacrario delle Bandiere la naturale prosecuzione del Museo Centrale del Risorgimento, del quale il medesimo architetto aveva curato anche l’ampliamento. In questo modo così come il percorso storico e museale del Risorgimento si chiudeva con il salone della guerra ‘15-18 culminando con l’esaltazione del Milite Ignoto, allo stesso modo il Sacrario delle bandiere ne rappresentava la simbolica ideale prosecuzione prevedendo un doveroso omaggio agli appartenenti dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e degli altri Corpi qui identificati con i loro vessilli.

La pavimentazione in marmo policromo del salone principale venne realizzata seguendo un disegno del pittore Ludovico Pogliaghi che voleva in qualche modo proseguire quella realizzata dal Sacconi all’interno del primo progetto per la Galleria 15-18 (oggi sede del Museo Centrale del Risorgimento).

Il Sacrario della Marina, collocato al piano terra all’interno della parte basamentale del Vittoriano verso via dei Fori Imperiali, vuole essere una naturale prosecuzione del Sacrario delle Bandiere. Anche in questo caso si sono conservate in questi spazi le bandiere delle navi avviate al disarmo. Gli stendardi delle varie unità navali sono custodite all’interno di “cofani” preziosi, decorati da bassorilievi, incisioni ed intagli spesso dovuti alle mani di importanti scultori o ideati da valenti pittori.

Nell’Atrio sono collocati alcuni cimeli legati alla storia della Marina e alla storia d’Italia: il MAS utilizzato dal Andrea Rizzo durante il primo conflitto mondiale; un frammento del sommergibile Scirè, un siluro a lenta corsa detto “maiale”.

All’interno del Vittoriano, che venne inaugurato nel 1911, è collocatoi anche il Museo Centrale del Risorgimento, destinato a raccogliere le testimonianze relative alla trasformazione politica, economica e sociale dell’Italia nei secoli XVIII, XIX e XX.

Il percorso espositivo ipercorre le tappe fondamentali della storia d’Italia, dalle riforme dei vari Stati della penisola nella seconda metà del Settecento alla conclusione della prima guerra mondiale, considerata come la quarta guerra d’indipendenza.

L’ultima sezione del Museo è dedicata alla prima guerra mondiale, considerata come la tappa conclusiva del processo dell’unificazione nazionale e come la quarta guerra d’Indipendenza. La raccolta voluta da Paolo Boselli, uno dei fondatori del Museo Centrale del Risorgimento, di tutte le testimonianze che in qualche maniera potessero essere utili a ricostruire questa pagina della storia nazionale, determinò l’arrivo al Museo di decine e decine di materiali assai diversi e tutti comunque utili e significativi: dalle armi utilizzate sul fronte a decine di migliaia di fotografie, da semplici cimeli – come le spillette e le coccarde commemorative dell’irridentismo – a documenti raccolti a testimonianza dei vari episodi bellici – come il frammento proveniente dalla corazzata austo-ungarica “Viribus Unitis”. Il percorso di visita si chiude quindi con la presentazione di alcuni di questi documenti che costituivano l’”archivio della guerra” e quindi il termine ultimo delle collezioni del Museo.

Una sezione è dedicata alle attività dei pittori soldato e al concorso delle Medaglie d’oro.

Il fenomeno dei pittori–soldato trovò una sua ideale prosecuzione durante il primo conflitto mondiale quando un gruppo di artisti, tra cui Anselmo Bucci, Aldo Carpi, Lodovico Pogliaghi, Italico Brass, Vito Lombardi, Tommaso Cascella e Cipriano Efisio Oppo, andò sul fronte con l’obiettivo di creare dei veri e propri “diari dipinti”. Questi pittori, infatti, non si limitavano a ritrarre la scena del campo di battaglia o delle retrovie, spesso giorno per giorno, ma affidando al disegno o alla pittura le loro impressioni che puntualmente annotavano in margine al foglio. Dei veri e propri reportage di guerra in cui si recuperano le lezioni artistiche dei fauves, degli impressionisti e di certo espressionismo.

Tutti questi pittori intendono offrire una sorta di minuta cronaca quotidiana e giornaliera della guerra che vivono, stilando delle annotazioni visive della vita che si trovano a trascorrere come soldati al fianco di altri soldati, in trincea, nelle retrovie o imbarcati in marina. La pittura non diventa quindi più la semplice descrizione di un “evento”, come era ad esempio la pittura risorgimentale che si preoccupava di descrivere le grandi battaglie o i protagonisti della storia, quanto la minuta ed attenta descrizione della quotidiana esperienza dell’uomo/pittore/soldato. I dipinti, e forse ancor meglio i disegni, di Anselmo Bucci o di Aldo Carpi sono delle vere e proprie istantanee della quotidianità della guerra. Passando in rassegna i ritratti che i pittori fanno dei loro compagni, semplici marinai o fanti, impressi in velocità al fronte su mezzi di fortuna, spesso tavolette sagomate o fogli, si nota un atteggiamento antiretorico. Allo stesso modo la visione del paesaggio circostante è ritratto con uno sguardo aperto a cogliere e registrare l’ambiente in cui l’umanità si perde e si confonde con le macchine belliche.

Con la prima guerra mondiale il pittore è dunque dentro la storia e la documenta nel suo farsi quotidiano, cercando di trasmettere un tono di vicinanza non solo spirituale ma anche “fisica” con i commilitoni. Siamo all’interno di quella che Winter ha giustamente definito come “estetica dell’esperienza diretta”.

Nel 1934 venne bandito un concorso avente per tema “La Guerra e la Vittoria” nel quale pittori, scultori e incisori venero invitati a raffigurare momenti e gesta, individuali o collettive delle Medaglie d’Oro della prima Guerra mondiale. Questo concorso, che si svolse nei prestigiosi ambienti del Quirinale e che vide la partecipazione di molti dei più rappresentativi artisti del panorama italiano, privilegiando naturalmente gli esponenti di un certo pacato realismo di stampo accademico al di là dei difficili sperimentalismi delle avanguardie,oltre che essere inquadrato all’interno della politica di esaltazione fascista per il gesto glorioso e per la “bella morte”, doveva essere letto nell’ottica del recupero di una memoria bellica nazionale e in una volontaria esaltazione della prima guerra mondiale interpreta in senso nazionalistico e patriottico.

Il concorso del 1934 divenne una sorta di banco di prova privilegiato per riconsiderare il tema dei caduti, che proprio nel Vittoriano aveva avuto la sua consacrazione più alta durante la traslazione della salma del Milite Ignoto e che, in questo caso trovava spesso puntuali coincidenze con le Medaglie d’Oro raffigurate. Non è quindi casuale la comparsa, nel ciclo delle opere vincitrici del concorso, anche della scena raffigurante il trasporto e la tumulazione della salma del Milite Ignoto al Vittoriano in quella che può definirsi l’ultima grande epopea di lutto collettivo della nazione, che riuscirà ad evocare compiutamente mistica della guerra e della morte in una sintesi perfetta.

Le opere vincitrici del concorso bandito nel 1934, o comunque ritenute in qualche modo meritevoli d’attenzione, vennero acquistate direttamente dalla Regina Elena che le donò al Museo al fine di poter utilizzare per il suo percorso di visita le illustrazioni dei vari momenti di eroismo che avevano contribuito alla Vittoria lungo la galleria ellittica del Museo, dove alcune di loro sono ancora attualmente visibili.

Tutte le opere partecipanti al concorso per “La Guerra e la Vittoria” si preoccupano di descrivere due momenti ben individuati: lo scenario della battaglia o il momento dell’”eroico sacrificio”. E’ quindi naturale che il tono, seppur con diversità di accenti, sia sempre quello di un pacato realismo, talvolta un po' ridondante (come nel caso di Calcagnadoro) e in altri casi un po' astratto (Marchig) o visionario (Francalancia). Motivi, questi, facilmente riscontrabili anche nei busti commemorativi eseguiti per il medesimo concorso, in cui l’unica eccezione è forse costituita dal Busto della Medaglia d’Oro Gaetano Carolei, opera di Roberto Melli, già fortemente impregnato di una cultura artistica antieroica e più attenta alle suggestioni del gruppo di Novecento. Il compito, in ogni caso, è quello di consegnare alla patria i suoi eroi secondo un’accezione ancora romantica della guerra.

Un caso a parte è costituito dai due busti ritratto realizzati da Ettore Ximenes e raffiguranti il re Vittorio Emanuele III e il figlio Umberto che non facevano parte originariamente del nucleo di sculture del concorso della Regina ma che vennero donate al museo proprio perché le sculture presentate al concorso non erano state ritenute sufficientemente valide e si era pensato di “forzare” in poco i risultati del concorso, contravvenendo a quanto dichiarato in precedenza all’atto di consegna delle opere nel 1935, al fine di non tralasciare la Casa Reale. Non a caso le due opere erano di un autore, Ettore Ximenes, presente all’interno dell’Istituto per la storia del Risorgimento con un proprio fondo d’archivio – documenti, fotografie, disegni – e con un grande rilievo in gesso proveniente dal monumento parmense dedicato a Giuseppe Verdi.

Era quindi ben precisa e manifesta la volontà di creare, all’interno del Museo Centrale del Risorgimento una sorta di Pantheon con i ritratti dei protagonisti della Grande Guerra.

Per alcuni singoli aspetti iconografici si rinvia alla sezione iconografica del Museo Centrale del Risorgimento.

Redazione e revisione:

- Pizzo Marco, 2012/10/10, compilazione

- Pizzo Marco, 2013/05/17, aggiornamento